Entrevista

Entrevista a David Ruiz, director general de AUDIKA

Entrevista

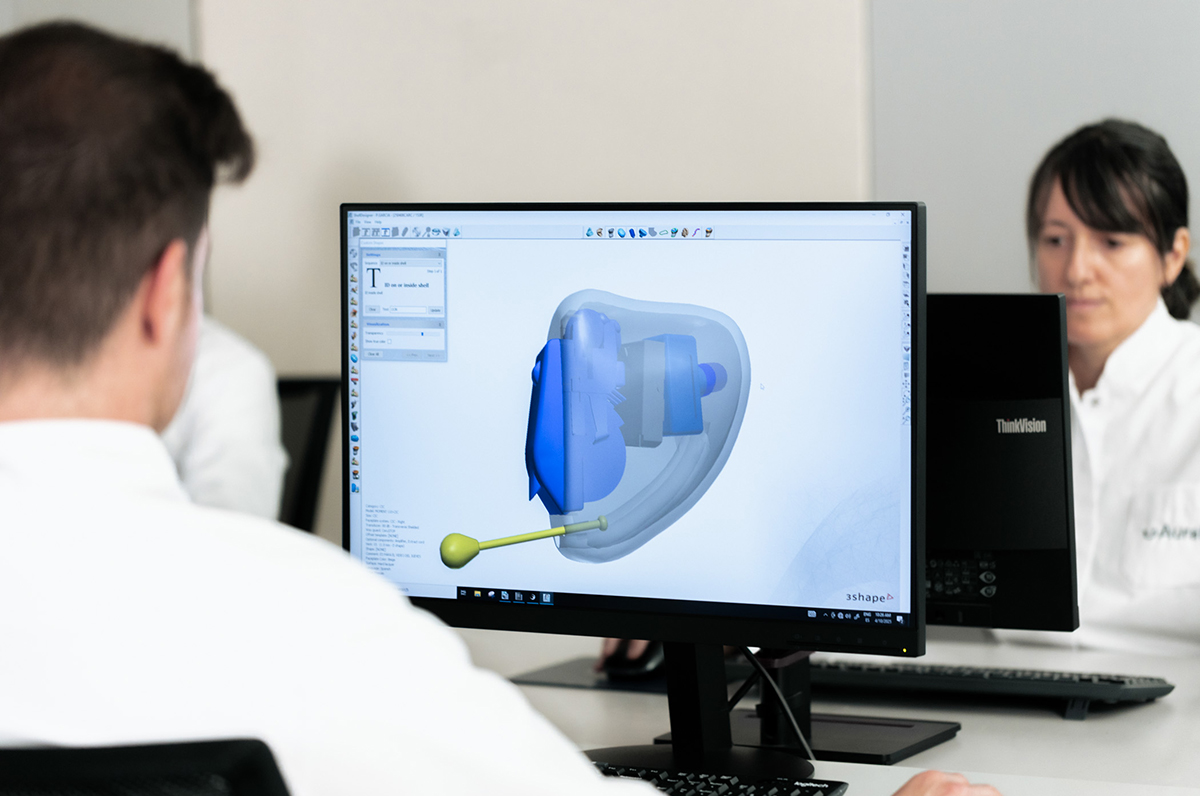

Entrevista a Alfons Fernández Haza, director de Producto y Operaciones de Aural Centros Auditivos.

Entrevista

Entrevista a Annemarie van Neck

Noticias / Noticias I+D+I

Adaptación de audífonos con medidas REM: la clave para una experiencia auditiva satisfactoria

Noticias / Noticias I+D+I

DANAVOX revoluciona el sector con ASTRO PRO, ASTROCORE y el nuevo Danavox Astro SP

Noticias / Noticias I+D+I

Beltone eleva la tecnología SuperPower con Boost Max S, diseñado para los desafíos auditivos más complejos

Suscríbete a la revista

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir la revista digital.

Formación

Lo más visto

El experto

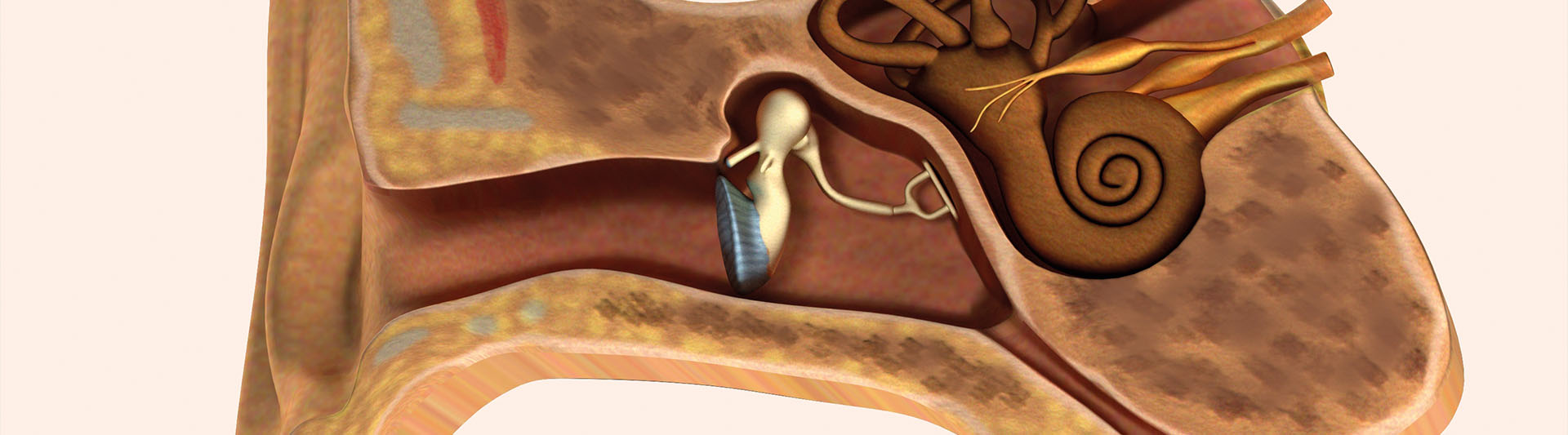

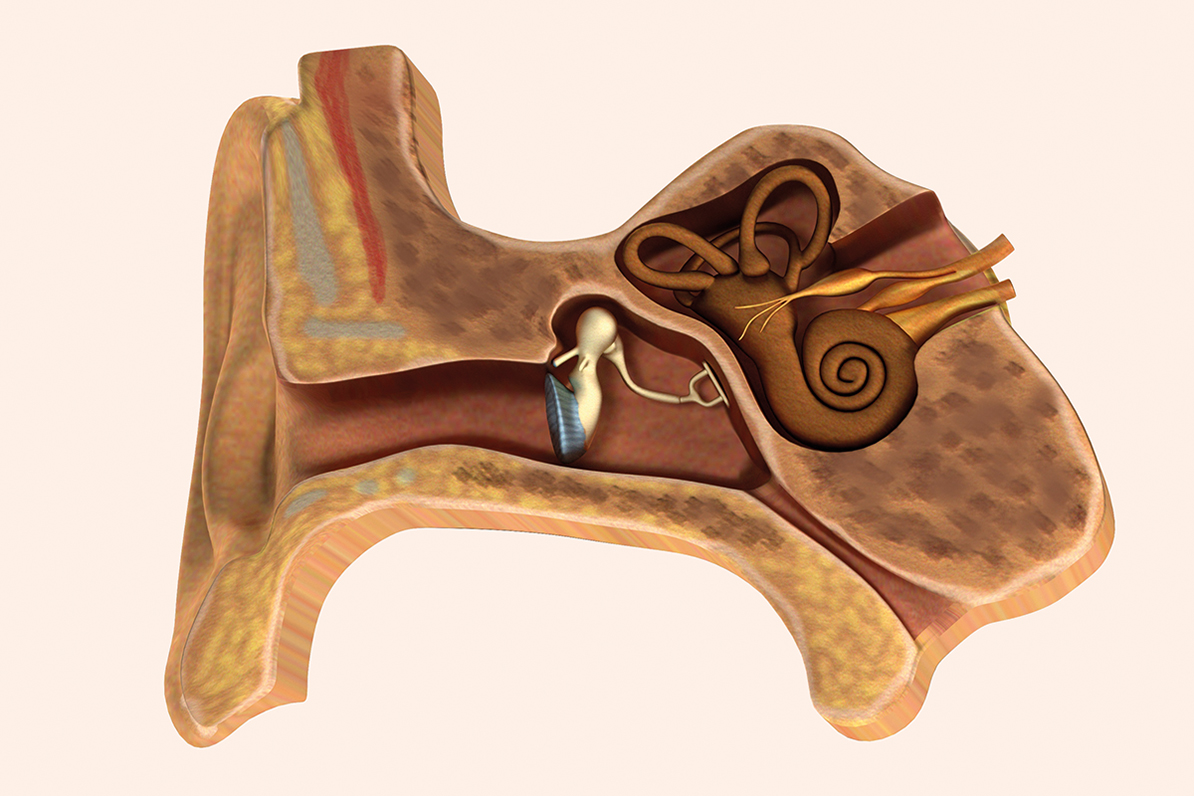

Impedanciometría

A fondo

Patologías del oído externo

Consultorio profesional

¿Cómo realizar una audiometría ósea?

A fondo